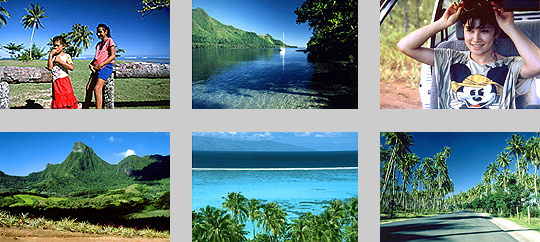

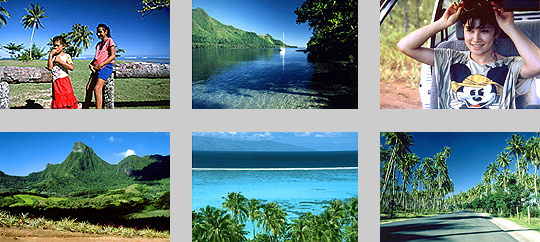

どこを撮っても絵になるモーレア

坊主のタイヤでバリハイに向かう

朝が来た。

フルーツとサラダで朝食を済ませ、すぐにレンタカー店へ行く。

期待したアルファロメオのオープンカーは無い。それに並べてある車はどれもこれも潮や汗でシートがべたついていたり、ろくに手入れもしていないひどいポンコツばかりだった。そのなかでいちばんましなフェスタを借りる。

僕は事前に国際運転免許証を取得していなかった。日本の免許証を見せればなんとかなるだろうと思ってのことだったが、やっぱりなんとかなった。

日本で国際免許証は30分もあれば手に入るが、海外でレンタカーを借りる場合には最低3年間の運転歴が問われる。左右が逆になりカンが狂うからだ。僕は一年未満で初心者マークだったがそれは言わずにおいた。手持ちの日本の免許証にも10年以上前に取った自動二輪の日付が書き込まれているだけだったから。

初めて左ハンドルを握り、道路の右側に出る。違反しながら走っているような気分だ。

バカンス村の入り口に着くと、Yさんが立っていた。

空は快晴だ。隣には美女がいる。そして舞台はどこを撮っても絵になる地上の楽園モーレアだ。ひょっとすると今僕は世界一ラッキーなフォトグラファーなのではないだろうかと思い、ひとりでに笑みがこみ上げてきた。

だが黙ってニヤけていると、助平なことを考えていると思われても困るので、何か切り出すことにする。

「助かったよ、ここはみんなフランス語だし、僕はまったくだから」

「どちらから来られたんですか?」

「京都です」

「へ〜、いいところですね」

「でもここ、最高ですね。日本中どこ探したってこんな海はないよ」

「ニューカレドニアもきれいですよ。砂がすっごく白いの」

「今まで何カ国まわったの?」

「えーと、9カ国かな」

彼女の仕事は「ジェントル・オルガナイザー(GO)」と称ばれ、フランスで数々のトレーニングを積んだ後、6ヶ月交代で各国のバカンス村を渡り歩き、滞在客の世話をしたり、エンターティメントを演出したりする。語学は勿論のこと、各国の社交マナーや住民意識にも精通していなくてはならない。

いわば世界を股にかけた遊びのプロフェッショナルだ。

写真を撮りながら2時間ばかり走って喉が渇いてきたので車を止め、コーラを買って木陰に座る。

むこうで小学生ぐらいの女の子達が素足で楽しそうに遊びながらこちらを見ている。

彼女がフランス語で話しかける。

「何て言ってんの?」

「私たちのことチャイニーズだって。ここの人たち東洋人を見たらたいていチャイニーズだと思うの。 Tu ne vais pas a lecole?」

「Oui,ye vais a lecole a lundi」

子供達がこたえる。

「学校に行かないのって訊いたら『月曜日に行く』だって」

「今日、何曜日?」

「木曜日」

|

無数の椰子が立ち並ぶ道を、車を走らせていく。

「ここの人たちはね、『椰子の木には眼がある』っていうの。あんなにたくさん生えてるのに、落ちる実はめったに人にあたらない。それでも何年かにいちどは頭の上に落ちてきて死ぬ人もいるんだけど、それはそれでその人の寿命なんだって」

それを聞きながら、前夜コテージの前の芝生で何人かで話していて、後ろで“バスン!”と音がした時のことを思い出した。

タヒチの椰子は背が高い。10メートルを超えるようなのがいくらでも生えている。あんな高さから3キロ以上ある硬い実が落ちてきたら、頭蓋骨はグシャグシャだ。観光客の多いハワイなどでは実を全部刈り落としているが、タヒチでは椰子油を採るために残してある。

島の周囲は60キロ。ものの2時間もあれば一周できる道のりだった。

昼食をバカンス村ですませる。

残念ながら午後4時にはこの島を発たなければならなかった。

最後にクック湾を一望する展望台からの眺めをカメラに収めるために、バリハイの山に向かう。

道路が十分整備されていないのに加えて標識がないためにずいぶん迷って時間を食った。その挙げ句、山の中腹で前輪がパンク。車から降りてよく見るとタイヤはツルツル坊主だ。4時まであと50分しかなかったので展望台からのショットは諦め、修理するためにトランクを開けてぞっとした。

新品のスペアタイヤはあるももの、工具がない。

やむを得ず重いカメラケースを車から取り出し、二人で歩いて山を降りることにした。

帰りの時間が問題だった。バカンス村まで歩くとなると、まる一日はかかる。

どうしたものかと思いながらとにかく歩き続けたが、そこへ幸いバンが一台止まってくれた。彼女が事情を説明すると、僕らを乗せて猛スピードで突っ走ってくれて、ようやくギリギリのところでバスの発車時刻に間に合った。

(後日談だが、このとき修理工具はちゃんとスペアタイヤの下に入っていたらしい)

「ボラボラ島へも行かれるんでしょう?」

「うん、チケットが取れたら明日行くんだけど」

出発準備をしているバスのところまできて、彼女が持ってくれていたウエストバッグを受け取る。

「ボラボラ島に着いたら、またバカンス村にいらしてください。私も行ってますから」

バスのエンジンが始動する。

「着いたらすぐ行く、ありがとう!ばいばい!」

バスは傾きかけた陽光をいっぱいに浴びる原色のバカンス村を後にした。 |

|

時間が凝縮された島を離れ、ベースのタヒチ本島のホテルに帰ってから、僕の心は沈んだ。

明日のボラボラ行きの便が取れなかったからだ。

|